Évaluation de l'Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS

Rapport d'évaluation final

Mai 2025

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada.

Instituts de recherche en santé du Canada

160, rue Elgin, 9e étage

Indice de l'adresse : 4809A

Ottawa (Ontario) K1A 0W9

Publication produite par les Instituts de recherche en santé du Canada. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de l'organisation.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette évaluation en acceptant de répondre à un sondage ou d'accorder une entrevue. Nous remercions également ceux et celles qui ont contribué à l'évaluation : Danica Dahlin et Sarah Boorman (Ference & Company), le personnel de la Direction de la gestion des initiatives et du soutien aux instituts, de l'Unité de l'analytique de financement, de l'Unité de la planification financière et des services consultatifs, les membres du groupe de travail de l'Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS et ceux du Comité consultatif pour l'évaluation, de même que la Dre Charu Kaushic, directrice scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires, et son équipe.

Équipe d'évaluation

Gedeon Djissa, Angel Mackenzie, Alice Ndayishimiye, Alison Croke, Jean-Christian Maillet et Michael Goodyer

Pour plus de renseignements ou pour obtenir un exemplaire, veuillez écrire à evaluation@cihr-irsc.gc.ca.

Table des matières

- Tableaux

- Figures

- Sigles

- Résumé

- Profil du programme

- Évaluation

- Constatations de l'évaluation

- Conclusions et recommandations

- Annexe A : Tableaux

- Annexe B : Figures

- Annexe C : Résumé des retombées de la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS

- Références

- Notes de fin de document

List of Tables

Figures

- Figure 1 : Investissements des IRSC dans la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS

- Figure 2 : Investissements des IRSC par l'IR, par volet de financement

- Figure 3 : Classement des dix premiers pays selon l'indice de spécialisation dans le domaine de la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS (2004-2022)

- Figure 4 : Classement des dix premiers pays selon la moyenne des citations relatives (MCR) des publications, tous domaines liés aux ITSS confondus (2004-2022)

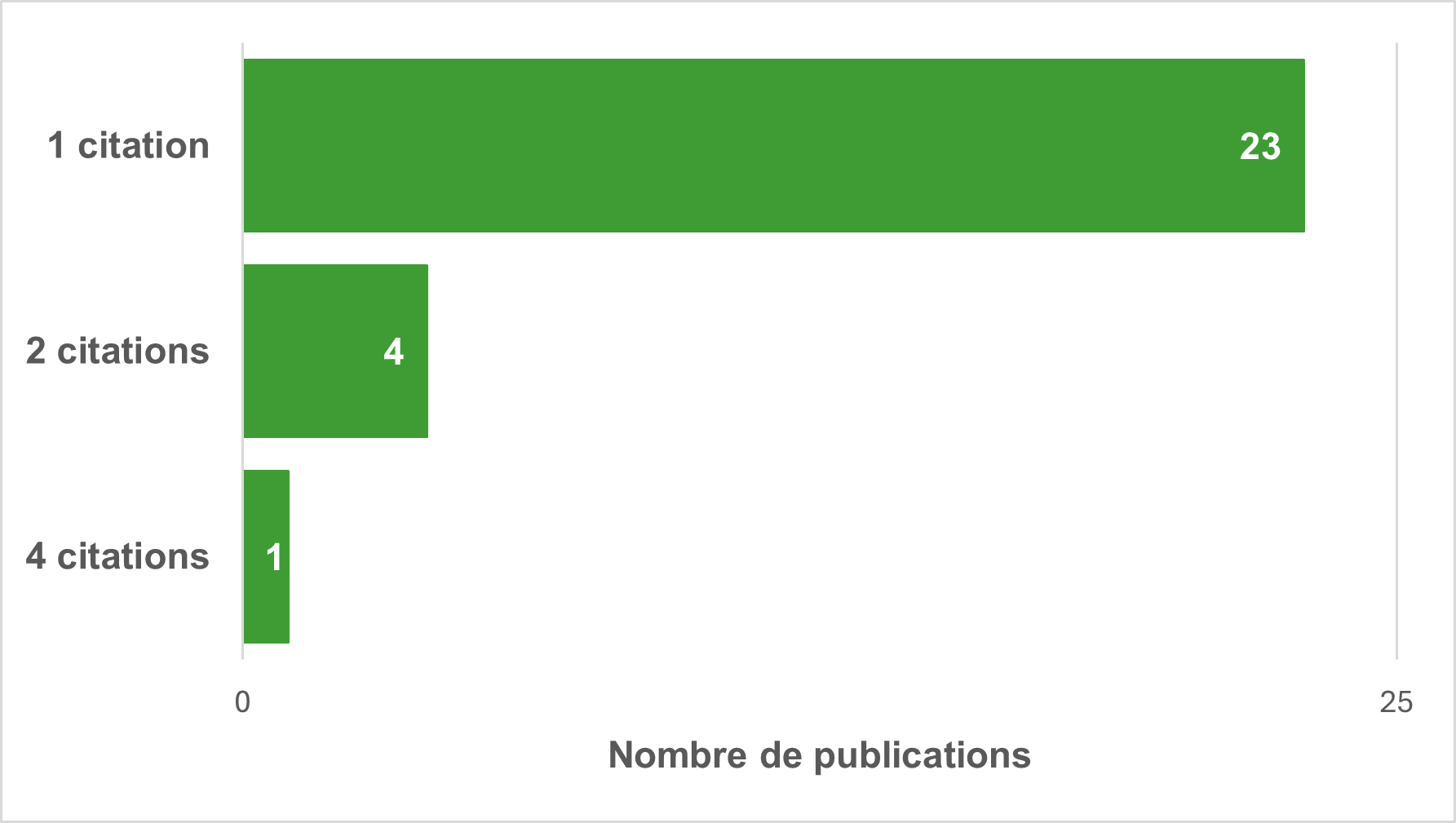

- Figure 5 : Nombre de publications de l'IR par citation dans un document stratégique

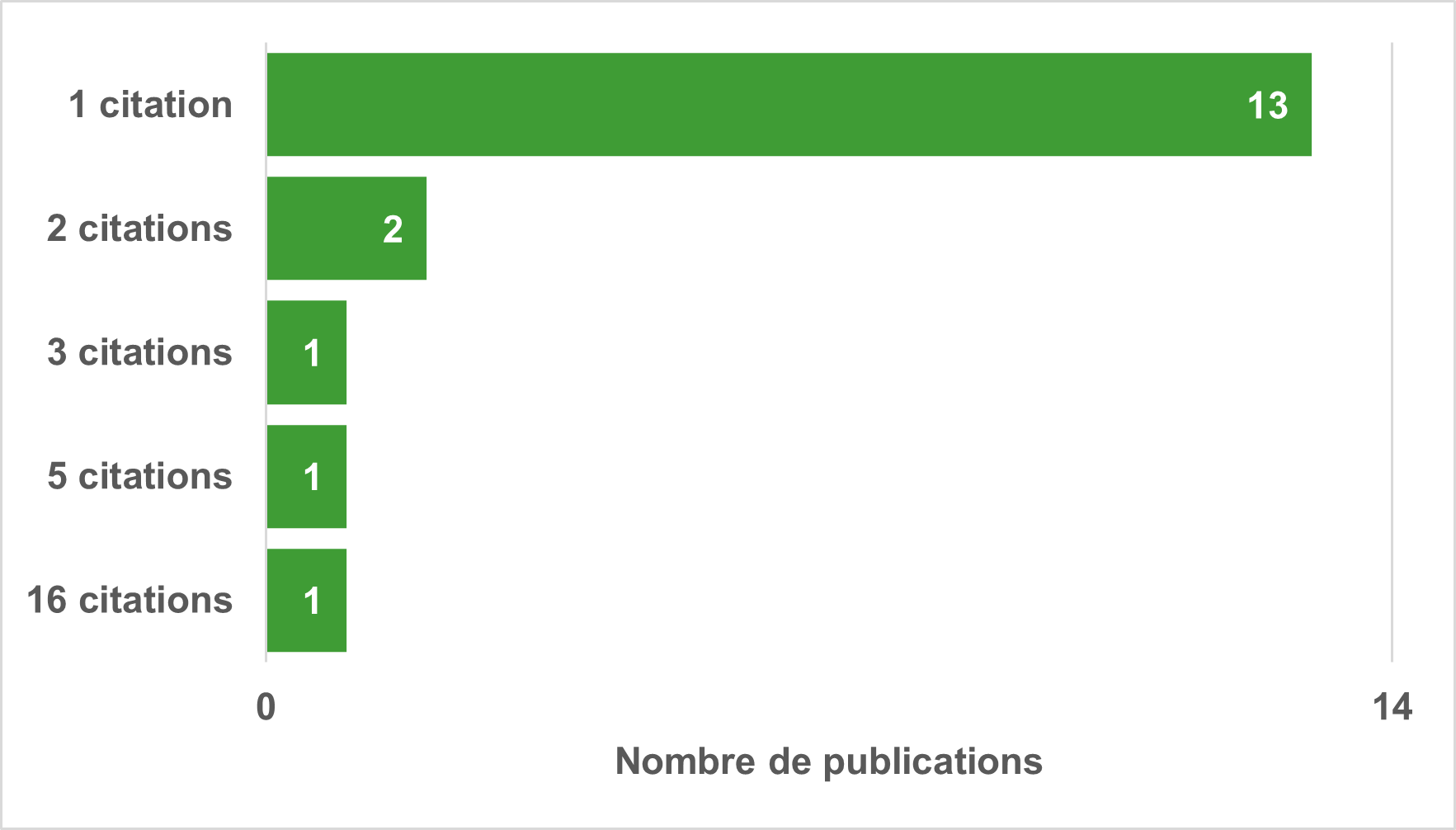

- Figure 6 : Nombre de publications par citation dans les brevets

Sigles

| Sigle ou acronyme | Signification |

|---|---|

| ACRV | Association canadienne de recherche sur le VIH |

| ACS Plus | analyse comparative entre les sexes Plus |

| ASPC | Agence de la santé publique du Canada |

| CanCURE | Consortium canadien de recherche sur la guérison du VIH |

| CanHepC | Réseau canadien sur l'hépatite C |

| CMRE | Comité de la mesure du rendement et de l'évaluation |

| DGISI | Direction de la gestion des initiatives et du soutien aux instituts |

| EDI | équité, diversité et inclusion |

| ETP | équivalent temps plein |

| gbHARSAH | hommes gais, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes |

| IF | Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada |

| IMII | Institut des maladies infectieuses et immunitaires |

| INHSU | International Network on Health and Hepatitis in Substance Users |

| IR | Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS |

| IRSC | Instituts de recherche en santé du Canada |

| ITSS | infections transmissibles sexuellement et par le sang |

| OMS | Organisation mondiale de la santé |

| PAEC | personnes ayant une expérience concrète |

| RC | recherche communautaire |

| RCEV | Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC |

| SCT | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |

| sida | syndrome d'immunodéficience acquise |

| SSSP | services de santé et santé des populations |

| VIH | virus de l'immunodéficience humaine |

Résumé

Aperçu du programme

L'Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS des IRSC (désignée dans la présente comme IR), a vu le jour en 2005 dans le cadre des mesures du gouvernement du Canada contre le VIH/sida. Suivant le Cadre d'action pancanadien sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS, le champ d'action de l'IR a été élargi en 2018 pour englober d'autres ITSS. Sous la direction scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMII) et la gouverne du Comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida et les ITSS des IRSC (CCRVSII), l'IR prévoit des fonds réservés annuels à hauteur de 21 millions de dollars pour soutenir la recherche dans quatre volets : recherche biomédicale et clinique, recherche sur les services de santé et la santé des populations, recherche communautaire (RC) et Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC (RCEV).

Objectif, portée et méthodologie de l'évaluation

La présente évaluation vise à fournir à la haute direction des IRSC des constatations indépendantes, objectives et applicables au sujet de la pertinence de l'IR, de sa conception, de son exécution et de son rendement.

Visant la période de 2018-2019 à 2023-2024, l'évaluation a porté sur les activités et les investissements de l'IR, ainsi que de l'Initiative de recherche sur l'hépatite C des IRSC, vu la correspondance des objectifs des deux programmes. Elle est conforme aux exigences énoncées dans les autorisations de programme, ainsi qu'à la Politique sur les résultats et au paragraphe 42(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Principales constatations

Pertinence

L'IR répond au besoin de soutenir la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS au Canada. Il existe un besoin manifeste et continu de soutenir la recherche dans ce domaine, car ces maladies demeurent de graves problèmes de santé publique au Canada. Notamment, les infections persistent, des populations clés sont touchées de façon disproportionnée, et des besoins non satisfaits émergent (p. ex. comorbidités du VIH et d'autres ITSS).

L'IR s'arrime aux responsabilités du gouvernement fédéral énoncées dans le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS, qui insiste sur le rôle de la recherche et de l'innovation dans l'intervention canadienne contre le VIH/sida et les autres ITSS. Elle soutient également la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada en favorisant la recherche en santé intégrée, en orientant la prise de décisions, en s'attaquant aux nouveaux défis en matière de santé, en accélérant la découverte de remèdes et de traitements et en faisant progresser l'application de la recherche pour améliorer la santé de la population canadienne.

L'IR s'arrime aux priorités du gouvernement fédéral énoncées dans le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS. Elle cadre en outre avec les cinq priorités du Plan stratégique des IRSC, ainsi que les quatre objectifs stratégiques du Plan stratégique de l'IR (2022-2027).

Conception et exécution

L'évaluation a révélé que les caractéristiques de conception soutiennent les objectifs de l'IR en lui permettant d'investir dans les besoins évolutifs du milieu de la recherche multidisciplinaire sur le VIH/sida et autres ITSS et de s'y adapter. Toutefois, le volet de financement sur la RC demeure associé à des défis liés au renforcement des capacités de recherche au sein des communautés clés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et d'autres ITSS. On pourrait relever ces défis en élargissant les critères d'admissibilité pour les candidats et les organismes communautaires, en augmentant l'utilisation des volets de financement ciblés et en adoptant des stratégies de rééquilibrage pour soutenir les chercheurs de ces communautés. Par l'intermédiaire du CCRVSII et de ses sous-comités, l'IR a mis en place une structure de gouvernance efficace pour orienter l'initiative et son plan stratégique, conformément aux autorisations de programme.

Les données disponibles indiquent que l'IR est mise en œuvre de manière efficace, les dépenses de fonctionnement estimées étant inférieures aux attributions du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Toutefois, les ressources opérationnelles limitées ont mis un frein aux partenariats et à la mobilisation de la communauté. La surveillance des dépenses de fonctionnement doit être améliorée, car les IRSC ne disposent pas d'une méthode rigoureuse de suivi des équivalents temps plein (ETP) associés aux activités de l'IR. Les données sur l'efficacité sont sous-utilisées et présentent des lacunes qui entravent la surveillance annuelle des initiatives et la communication des retombées. En outre, il existe peu de données probantes montrant que les rapports sur l'efficacité éclairent la prise de décisions liées au programme.

Rendement

L'IR finance la recherche dans des domaines prioritaires par l'entremise des quatre volets de financement. Depuis 2018-2019, elle a financé des travaux axés à la fois sur le VIH/sida et d'autres ITSS en élargissant la portée des initiatives financées existantes (p. ex. RCEV) et de possibilités de financement ciblées. L'IR renforce les capacités de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS en offrant aux stagiaires des possibilités de perfectionnement professionnel et de réseautage qui contribuent à l'acceptation de leurs demandes de subvention et à l'avancement de leur carrière. Cependant, certains défis subsistent quant au soutien des chercheurs en début de carrière.

L'IR a fait progresser les connaissances qui contribuent à la prévention et au contrôle des nouvelles infections, diffusé davantage les résultats de recherche et favorisé la capacité des chercheurs à interagir avec les membres des communautés et les utilisateurs des connaissances à toutes les phases d'un projet de recherche. Les IRSC disposent d'occasions d'intensifier leurs échanges avec des organismes comme l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE). Une telle collaboration optimiserait la coordination des efforts de mobilisation des connaissances et soutiendrait des initiatives cofinancées conformes au plan stratégique de l'IR.

Les recherches financées par l'IR ont guidé des politiques et des lignes directrices, amélioré la pratique clinique et augmenté l'utilisation des services. Elles ont notamment fait progresser l'autodépistage et orienté des lignes directrices en matière de traitements ainsi que des stratégies d'élimination de l'hépatite C à l'échelle provinciale.

De nouvelles données probantes montrent que les recherches financées par l'IR contribuent à la prévention des cas d'infection et de transmission du VIH et d'autres ITSS, à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes du VIH/sida ou d'une autre ITSS, ainsi qu'au soutien des efforts mondiaux pour réduire la propagation du VIH/sida et d'autres ITSS. Bien que des progrès soient réalisés pour atteindre ces résultats à long terme, il faudra encore du temps pour atteindre et évaluer pleinement les retombées de la recherche financée.

La pandémie de COVID-19 a nui à l'exécution et à l'efficacité de l'IR. Elle a retardé la production de documents de programme clés (p. ex. le plan stratégique) et perturbé les activités de recherche comme la collecte de données et le réseautage. En réponse, l'IR a offert un soutien financier et des mesures d'adaptation pour atténuer ces difficultés.

Recommandations

L'évaluation a permis de formuler quatre recommandations destinées à améliorer le rendement de l'Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS (IR) et l'atteinte des résultats attendus.

- Les IRSC devraient continuer de diriger l'intervention de recherche du gouvernement du Canada contre le VIH/sida et autres ITSS pour combler les besoins existants ou nouveaux en la matière.

- Les IRSC devraient mettre à jour les mécanismes de financement de l'IR afin de réduire les obstacles à la présentation de demandes et d'améliorer la capacité des chercheurs en début de carrière et des populations touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS d'accéder au financement de l'IR.

- Les IRSC devraient renforcer leur collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales afin :

- de faire progresser la recherche et de renforcer les capacités des populations prioritaires qui sont touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS;

- de coordonner la mobilisation des connaissances de la recherche financée par l'IR afin d'optimiser leur utilisation par les organismes de soins de santé et les organismes communautaires.

- Les IRSC devraient améliorer la disponibilité et la surveillance :

- des données sur les dépenses de fonctionnement et d'entretien, en particulier sur les coûts salariaux directs;

- des rapports sur l'efficacité de la recherche financée par l'IR, afin d'éclairer la prise de décisions et de communiquer les retombées produites.

Profil du programme

Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS des IRSC

L'Initiative de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS des IRSC (IR) a été amorcée dans le cadre de la vaste intervention du gouvernement du Canada contre le VIH/sida, lancée en 2005 par l'entremise de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada (IF). La coordination de cette dernière est assurée par quatre ministères et organismes fédéraux (Agence de la santé publique du Canada [ASPC], IRSC, Santé Canada et Service correctionnel Canada), et la gestion de ses volets de recherche est confiée aux IRSC. L'IR procure des fonds réservés annuels à hauteur de 21 millions de dollars accordés dans quatre volets de financement : recherche biomédicale et clinique, recherche sur les services de santé et la santé des populations, recherche communautaire (RC) et Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC (RCEV).

En 2018, le champ d'action de l'IR a été élargi pour englober d'autres ITSS, conformément à l'approche intégrée adoptée par le gouvernement du Canada pour l'ensemble des activités de prévention, de dépistage, de traitement et de soins (amorce et poursuite) contre le VIH et les ITSS. D'ailleurs, la recherche financée par les IRSC dans le domaine est destinée à s'arrimer aux priorités décrites dans le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS (2018) et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS (2019). Rappelons que le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS constitue une feuille de route pour des mesures concertées complémentaires visant à réduire l'incidence des ITSS au Canada et à contribuer aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour éradiquer le sida, l'hépatite virale et les infections transmissibles sexuellement qui s'avèrent des problèmes de santé majeurs.

La mission de l'IR, précisée dans son plan stratégique 2022-2027, consiste à consolider et à soutenir un milieu de recherche diversifié, inclusif et collaborateur qui applique des méthodes communautaires, holistiques, interdisciplinaires et transdisciplinaires pour créer et mobiliser des connaissances en vue d'adopter des mesures améliorées et équitables de prévention, de dépistage, de traitement et de soins du VIH/sida et des autres ITSS, au Canada et ailleurs dans le monde. Elle est menée sous la direction scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMII) et la gouverne du Comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida et les ITSS des IRSC (CCRVSII), lequel est composé de membres représentant divers secteurs de recherche sur le VIH/sida et les ITSS, des organismes communautaires œuvrant dans ce domaine ainsi que le gouvernement.

Initiative de recherche sur l'hépatite C

L'Initiative de recherche sur l'hépatite C est un programme de recherche reposant sur un partenariat entre les IRSC et l'ASPC. Dans le cadre de ce partenariat, l'ASPC transfère 900 000 dollars par an aux IRSC pour administrer et soutenir l'investissement dans cette initiative. Le Réseau canadien sur l'hépatite C (CanHepC) est le projet qui a été retenu au cours de la période d'évaluation. Son objectif est de créer un programme de recherche cohésif et collaboratif au Canada visant à mettre en relation les chercheurs, les utilisateurs des connaissances et les décisionnaires de plusieurs piliers et territoires partout au pays par l'intermédiaire de projets de recherche biomédicale et clinique, ainsi que de projets directement liés à la santé publique.

Évaluation

Objectif et portée

La présente évaluation vise à fournir à la haute direction des IRSC des constatations indépendantes, objectives et applicables au sujet de l'IR afin d'éclairer la planification et la prise de décisions. Elle est conforme aux exigences énoncées dans les autorisations de programme, ainsi qu'à la Politique sur les résultats et au paragraphe 42(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle porte sur les aspects suivants de l'IR :

- Pertinence : besoins auxquels l'IR répond et arrimage aux rôles et responsabilités du gouvernement fédéral, ainsi qu'au mandat et aux priorités stratégiques des IRSC;

- Conception et exécution : efficacité de la mise en œuvre, de la conception et de la structure de gouvernance de l'IR pour atteindre ses objectifs;

- Rendement : mesure dans laquelle l'IR a réalisé les résultats attendus, ainsi que ses résultats immédiats, intermédiaires et finaux.

L'évaluation a principalement porté sur les activités et les investissements de l'IR entre 2018-2019 et 2023-2024, même s'il convient de noter qu'au moment de la collecte des données pour l'évaluation, les données administratives n'étaient disponibles que jusqu'à l'exercice financier 2022-2023. Au cours de cette période, 343 subventions et bourses ont été accordées par l'entremise de l'IR, soit un investissement de 107 millions de dollars. L'évaluation porte sur les 191 subventions (106 millions de dollars) accordées dans ses quatre volets de financement (recherche biomédicale et clinique, recherche sur les services de santé et la santé des populations, recherche communautaire et Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC). Les 152 subventions restantes (1 million de dollars), qui comprennent principalement des subventions de planification et de dissémination et des bourses de voyage, ne faisaient pas partie de la portée de la présente évaluation en raison de la faible importance relative globale de ces investissements. L'évaluation a également porté sur l'efficacité de l'Initiative de recherche sur l'hépatite C, en particulier le réseau CanHepC, étant donné que ses objectifs concordent avec ceux de l'IR. L'approche d'évaluation de l'efficacité de l'IR repose à la fois sur le modèle logique de l'IR, qui a été mis à jour en 2015, et sur le plan stratégique actuel de l'IR, qui couvre la période de 2022 à 2027. Ainsi, l'évaluation des produits et des résultats immédiats de l'IR a été orientée par les priorités et les objectifs du plan stratégique de l'IR. L'évaluation des résultats à moyen et long terme a été guidée par les résultats correspondants dans le modèle logique de l'IR, étant donné que bon nombre de ces activités auraient commencé avant la publication du nouveau plan stratégique.

Questions d'évaluation

Les questions d'évaluation ont été élaborées en consultation avec le Comité de la mesure du rendement et de l'évaluation (CMRE) des IRSC, lequel les a approuvées à sa réunion de juin 2023. L'évaluation porte précisément sur les questions suivantes :

Pertinence

- Dans quelle mesure l'IR répond-elle toujours à un besoin?

- Dans quelle mesure l'IR s'arrime-t-elle aux rôles et responsabilités du gouvernement fédéral et des IRSC?

- Dans quelle mesure l'IR s'arrime-t-elle aux priorités du gouvernement fédéral et des IRSC?

Conception et exécution

- Comment les éléments de conception de l'IR facilitent-ils l'atteinte des objectifs fixés?

- L'IR était-elle dotée d'une structure de gouvernance et d'un processus de surveillance efficaces?

- Dans quelle mesure l'IR est-elle exécutée de façon efficace et efficiente?

Rendement

- Dans quelle mesure l'IR a-t-elle obtenu les extrants prévus?

- Dans quelle mesure l'IR a-t-elle réalisé des progrès en vue d'atteindre les résultats à court terme (résultats immédiats)?

- Dans quelle mesure l'IR a-t-elle réalisé des progrès en vue d'atteindre les résultats attendus à moyen terme (résultats intermédiaires)?

- Dans quelle mesure l'IR a-t-elle réalisé des progrès en vue d'atteindre les résultats à long terme (résultats finaux)?

COVID-19

- Dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a-t-elle influé sur la conception, l'exécution et le rendement de l'IR?

Méthodologie

Conformément aux directives du SCT et aux pratiques exemplaires reconnues dans le domaine de l'évaluation, une gamme de méthodes et de sources de données ont été employées afin d'effectuer une triangulation des résultats de l'évaluation de l'IR, dont les suivantes : examen de la documentation; examen des données administratives et financières; analyse bibliométrique et des mesures non traditionnelles de l'impact; entrevues avec des répondants clés (n=19), la direction des IRSC (n=7, dont le CCRVSII), des chercheurs (n=5), des utilisateurs des connaissances (n=4), et des partenaires (n=3); sondages auprès de chercheurs et de stagiaires; et études de cas (n=5). L'analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) et les considérations d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) ont été intégrées au cadre d'évaluation au moyen d'indicateurs bien précis.

Le sondage auprès des chercheurs ciblait les chercheurs ayant reçu ou demandé du financement (c'est-à-dire les chercheurs financés et les candidats non financés), tandis que le sondage auprès des stagiaires ciblait seulement les stagiaires financés. Les données du sondage utilisées provenaient de 61 chercheurs sur 121 (50,4 %), de 44 candidats non financés sur 137 (32,1 %) et de 16 stagiaires sur 30 (53,3 %).

Il est à noter que le dénominateur déclaré est appelé à varier, car il reflète le nombre de personnes à qui la question a été posée. Étant donné le grand nombre de sources de données comportant des échantillons de taille variable, les qualificateurs suivants ont été utilisés, par souci d'uniformité, pour indiquer la fréquence des réponses recueillies (sondages et entrevues avec des répondants clés). Il est important de noter que, dans le cas des entrevues, ces qualificateurs ont été utilisés pour résumer les énoncés se rapportant à des données qualitatives, et qu'ils ne devraient pas nécessairement servir à mesurer l'importance des conclusions :

| Aucun | Un peu | Quelques-uns | Beaucoup | La plupart | Presque tous | Tous |

|---|---|---|---|---|---|---|

| (0) | (<20 %) | (20-39 %) | (40-59 %) | (60-79 %) | (80-99 %) | (100 %) |

Limites et mesures d'atténuation

- Le paysage du financement lié aux projets de recherche de l'IR étant très complexe et en constante évolution, il était difficile d'attribuer des résultats à l'IR et, plus particulièrement, au rôle des IRSC dans l'IR. Par conséquent, les conclusions de cette évaluation portent sur la contribution des IRSC aux résultats et retombées soulignés par les différentes sources de données.

- Certaines données secondaires (p. ex. rapports de fin de subvention, rapports de mi-parcours et rapports annuels) n'ont pas été recueillies aux fins de cette évaluation particulière (p. ex. parce que des renseignements étaient incomplets ou désuets). Pour atténuer cette limite, plusieurs sources de données ont été utilisées dans l'évaluation afin de combler les lacunes en données et d'éclairer les constatations et les conclusions

- La disponibilité et la cohérence des données administratives de déclaration volontaire étaient limitées, ce qui a posé des problèmes quant à l'évaluation des considérations relatives à l'ACS Plus et à l'EDI, en raison de l'existence de lacunes dans les données correspondant à la période examinée et d'une mise à jour des questions de déclaration volontaire des IRSC en juillet 2022. Pour pallier cette limite, l'évaluation a inclus les questions de déclaration volontaire mises à jour des IRSC dans son sondage auprès des chercheurs et exploité ces données pour évaluer les considérations relatives à l'EDI.

- Les entrevues auprès des principaux intervenants peuvent comprendre des biais (biais lié à l'intervieweur, biais de sélection, biais d'autodéclaration), ce qui pourrait entraîner des inexactitudes dans les données. Cette limite est atténuée par la triangulation des données issues des entrevues auprès des principaux intervenants avec les données du sondage auprès des chercheurs et des résultats des études de cas, de l'examen des documents et de l'analyse des mesures non traditionnelles.

- Compte tenu de la nature spécialisée de l'initiative et de ses composants, les données disponibles sur les groupes hypothétiques à des fins de comparaison étaient limitées. Pour atténuer cette limite, les données du sondage ont été utilisées, dans la mesure du possible, pour comparer les chercheurs financés aux candidats non financés, qui ont servi de groupe équivalent.

- L'analyse des données de rendement de l'IR a été limitée par le nombre de rapports à mi-parcours et en fin de subvention à la disposition de l'équipe d'évaluation. Par exemple, compte tenu de la pandémie de COVID-19, un certain nombre de subventions octroyées n'étaient pas terminées et n'avaient pas encore fait l'objet d'un rapport à mi-parcours ou d'un rapport en fin de subvention au moment de la collecte de données. Pour atténuer cette limite, plusieurs sources de données ont été utilisées dans l'évaluation afin de combler les lacunes en données et d'éclairer les constatations et les conclusions.

Constatations de l'évaluation

Pertinence

Principales constatations

- L'IR répond au besoin de soutenir la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS au Canada. Toutefois, il existe un besoin manifeste et continu de soutenir la recherche dans ce domaine, car ces maladies demeurent de graves problèmes de santé publique au Canada. Notamment, les infections persistent, des populations clés sont touchées de façon disproportionnée, et des besoins non satisfaits émergent (p. ex. comorbidité de maladies mentales avec le VIH et autres ITSS).

- L'IR est en phase avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral, le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS déterminant les responsabilités pour favoriser la recherche et l'innovation dans l'intervention de recherche du gouvernement du Canada contre le VIH/sida et autres ITSS.

- L'IR est conforme à la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada parce qu'elle soutient la recherche visant à former une approche de recherche en santé intégrée et éclaire la prise de décisions, s'attaque aux menaces et aux défis émergents en matière de santé et accélère la découverte de remèdes et de traitements, en plus de favoriser la dissémination des connaissances et l'application de la recherche en santé afin d'améliorer la santé de la population canadienne.

- L'IR s'arrime aux priorités du gouvernement fédéral énoncées dans le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS. Elle cadre en outre avec les cinq priorités du Plan stratégique des IRSC, ainsi que les quatre objectifs stratégiques du Plan stratégique de l'IR (2022-2027).

Il existe un besoin continu de soutenir la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS au Canada.

Il existe un besoin manifeste et continu de soutenir la recherche sur le VIH/sida et les autres ITSS au Canada, car ces maladies demeurent de graves problèmes de santé publique. En 2023, 39,9 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH/sida; 1,3 million d'entre elles étaient nouvellement infectées depuis 2023, 14 % ignoraient leur séropositivité, et 630 000 sont décédées de la maladie (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2024). Plus d'un million de nouveaux cas de quatre infections transmissibles sexuellement qui sont guérissables (c.-à-d. la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonase) surviennent chaque jour dans le monde (OMS, 2022).

Au Canada, les taux d'infection sont en hausse. En 2023, 2434 personnes ont reçu un nouveau diagnostic de VIH, soit une augmentation de 35 % depuis 2022 (ASPC, 2024a). Les taux d'infection d'autres ITSS ont également augmenté (chlamydia : augmentation de 22 % de 2012 à 2019; gonorrhée : augmentation de 151 % de 2012 à 2019; syphilis : augmentation de 109 % de 2018 à 2022) (ASPC, 2024b). En outre, certaines communautés sont encore touchées de façon disproportionnée. En effet, les hommes gais, bisexuels et les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (gbHARSAH) représentent 39,7 % des nouveaux diagnostics de VIH, les personnes qui utilisent des drogues injectables, 21,9 %, les populations autochtones, 23,9 %, et les populations noires, 15,4 % (ASPC, 2024b)Note en bas de page 1. Jusqu'à 85 % des nouveaux cas d'hépatite C de 2019 sont survenus chez des personnes qui consomment des drogues (ASPC, 2019), et les gbHARSAH représentaient 27 % de tous les cas de syphilis infectieuse signalés en 2022 (ASPC, 2024b). La stigmatisation et la discrimination ont une incidence profonde sur ces groupes marginalisés, exacerbant leur vulnérabilité aux ITSS (ASPC, 2019).

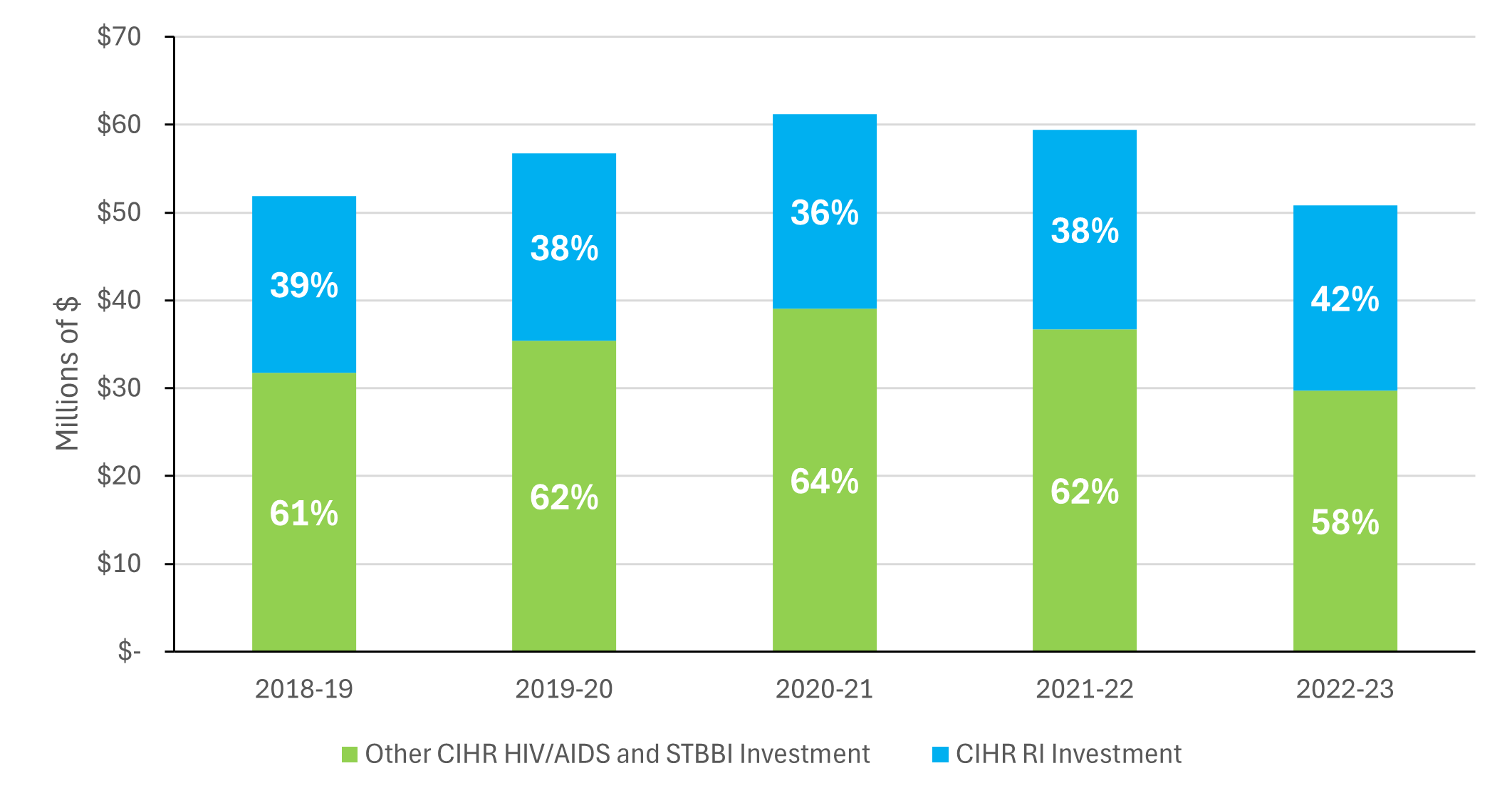

Le fardeau croissant que représentent le VIH/sida et autres ITSS ne laisse aucun doute : il faut impérativement continuer d'investir dans la recherche sur ces maladies. C'est pourquoi les IRSC y ont investi 280 millions de dollars de 2018-2019 à 2022-2023, dont 141,6 millions dans la recherche priorisée, ce qui englobe l'IR, 128,4 millions dans la recherche libre, et 10 millions dans la formation et le soutien professionnel. Au cours de la même période, les IRSC ont investi 107 millions de dollars par l'entremise de l'IR, ce qui représente en moyenne 38 % des investissements totaux des IRSC dans la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS (Figure 1 : Investissements des IRSC dans la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS). Malgré ces investissements, des répondants clés (n=2 sur 7) de la direction des IRSC ont observé que l'élargissement de la portée de l'IR dans le but d'inclure toutes les ITSS pose un défi à l'IR pour ce qui est de répondre aux besoins accrus en matière de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS avec le même niveau de financement.

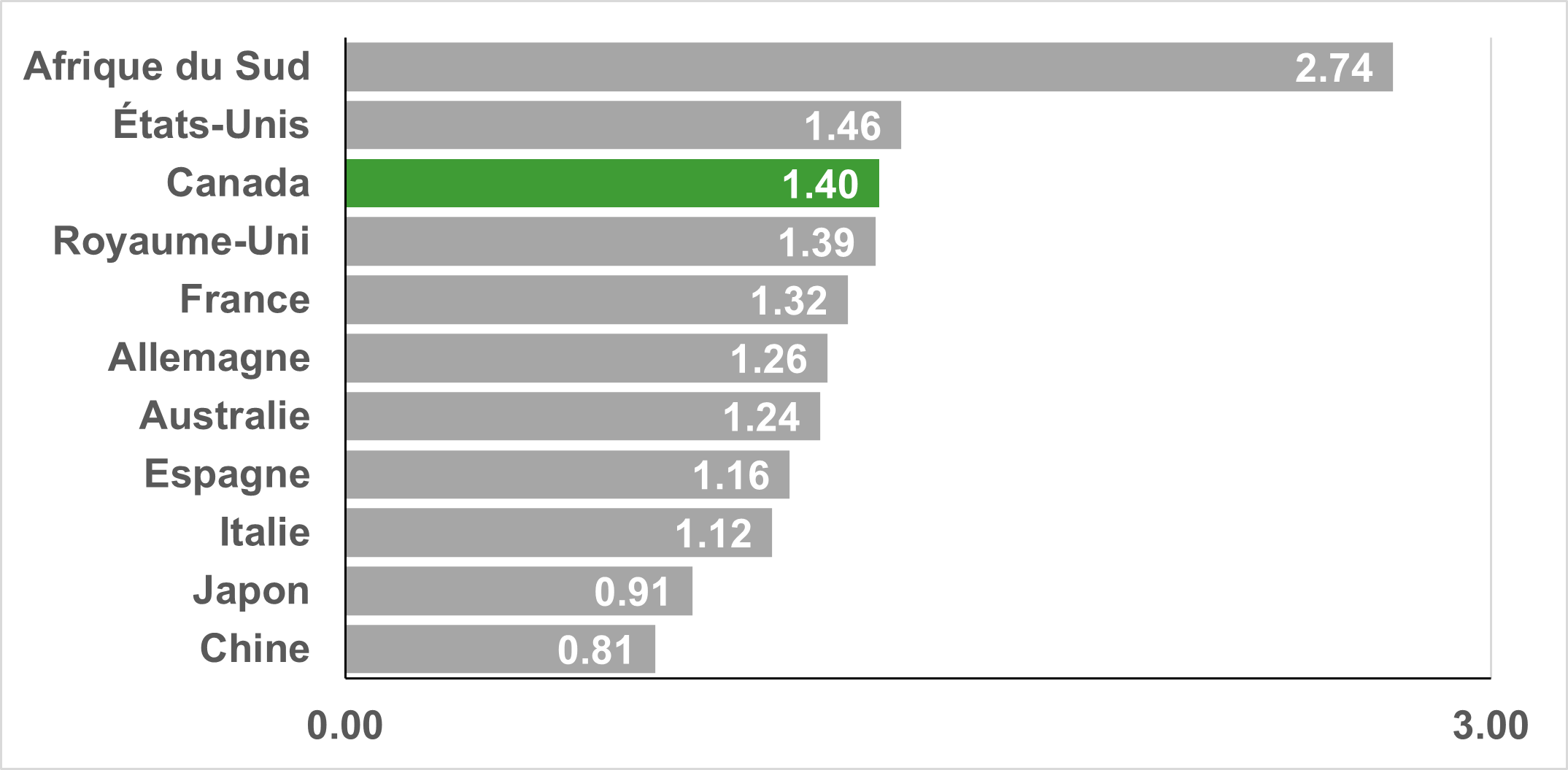

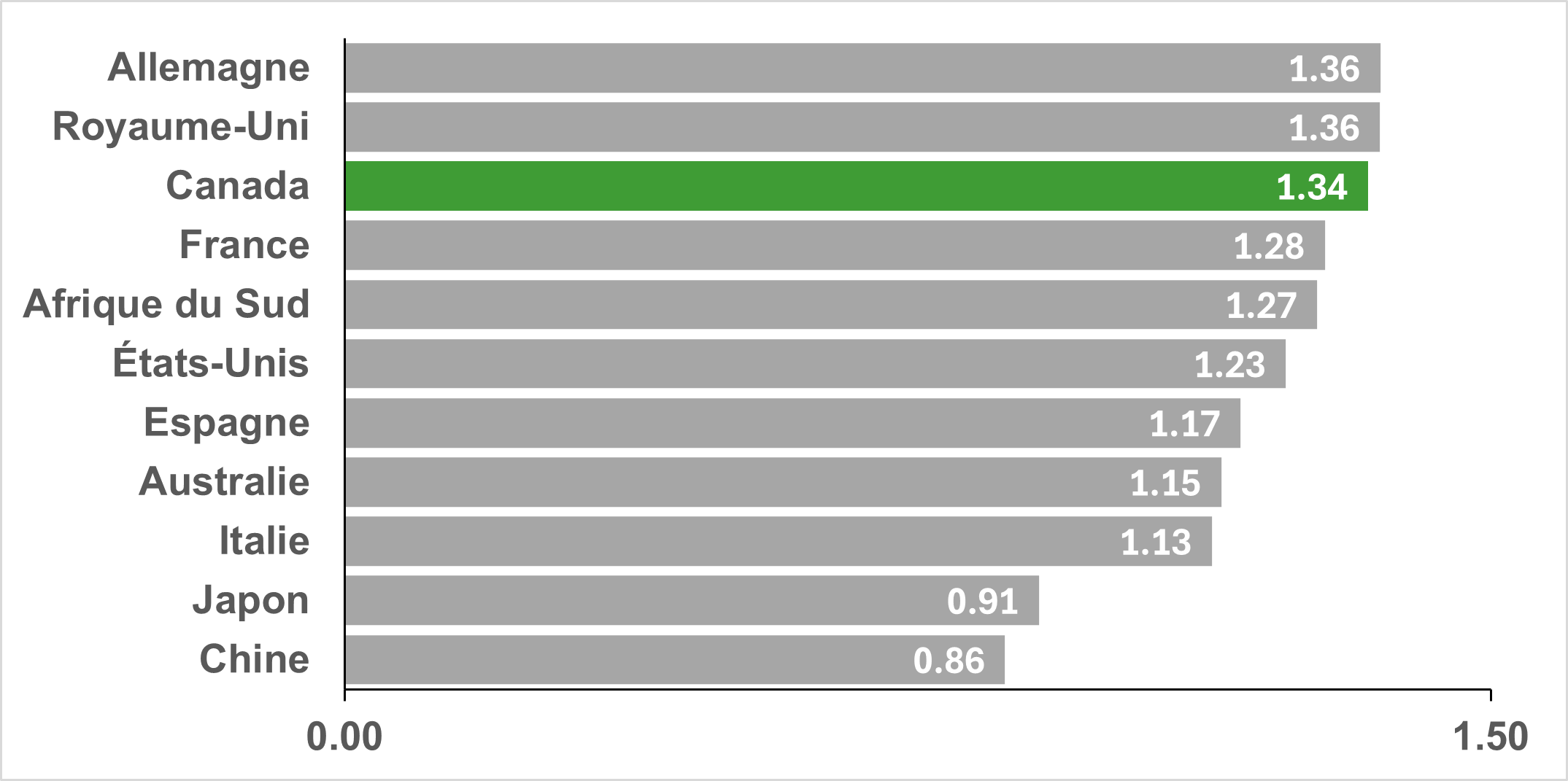

Les investissements des IRSC dans la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS témoignent de la solidité et de la compétitivité de l'écosystème de recherche canadien dans ce domaine. Une analyse bibliométrique de la recherche canadienne sur le VIH/sida et autres ITSS a révélé que le Canada a produit 12 912 publications de 2004 à 2022, se classant ainsi au 7e rang mondial et représentant en moyenne 5,1 % de la part mondiale des publications. De même, le Canada occupe le 3e rang mondial en ce qui concerne l'indice de spécialisation dans le domaine de la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS (Figure 3 : Classement des dix premiers pays selon l'indice de spécialisation dans le domaine de la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS [2004-2022]). Les publications canadiennes sont d'ailleurs citées à un taux plus élevé que la moyenne mondiale (3e rang mondial, Figure 4 : Classement des dix premiers pays selon la moyenne des citations relatives [MCR] des publications, tous domaines liés aux ITSS confondus [2004-2022]).

Tous les principaux intervenants des différentes catégories de répondants (n=19 sur 19) ont convenu que l'IR répond à certains des besoins en matière de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS au Canada. Notamment, certains répondants clés (n=5 sur 19), toutes catégories de répondants confondues, ont souligné que le soutien à la recherche communautaire était un point fort de l'IR, car il permet de mieux répondre aux besoins de la communauté et d'engendrer des effets plus directs sur la recherche. En outre, certains des chercheurs interviewés (n=3 sur 5) ont indiqué que l'IR comblait les principales lacunes en matière de recherche, notamment en ce qui concerne la mobilisation des personnes ayant une expérience concrète dans le processus de recherche ainsi que la dissémination des connaissances à l'ensemble de la communauté du VIH/sida et autres ITSS. Ces résultats sont étayés par le sondage auprès des chercheurs, qui montre qu'en moyenne, la moitié des chercheurs (50 % de 60, moyenne = 3,52 sur 5, écart-type = 0,11) et des candidats non financés (52 % de 42, moyenne = 3,62 sur 5, écart-type = 0,11) ont déclaré que le financement de l'IR répondait dans une large ou une très large mesure à un besoin de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS au Canada. De plus, près des deux tiers des chercheurs récipiendaires d'une subvention (65 % de 57) ont déclaré qu'ils n'auraient pas pu réaliser leur projet s'ils n'avaient pas reçu du financement de l'IR, et près des deux tiers des candidats non financés (61 % de 41) ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu réaliser leur projet sans le financement de l'IR.

Des données probantes montrent que certains besoins n'ont pas été pris en compte. Près des trois quarts des chercheurs (72 % de 57) et des candidats non financés (71 % de 41) sondés ont déclaré que l'IR ne répondait pas à certains besoins. La plupart des chercheurs sondés (70 % de 57) ont nommé un éventail de besoins non satisfaits, notamment les suivants : un financement insuffisant ou non durable, un manque de recherche axée sur les communautés rurales et éloignées, ainsi que la comorbidité des troubles de santé mentale avec le VIH/sida et autres ITSS.

Outre les besoins non satisfaits, de nombreux besoins émergents en matière de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS ont été mis en évidence, indiquant l'importance d'un soutien continu pour ce type de recherche. Un examen des documents de programme souligne la nécessité de mieux comprendre l'intersectionnalité du COVID-19, du VIH et des autres ITSS (IRSC, 2021c), ainsi que de s'attaquer au problème croissant de traiter efficacement les ITS résistantes aux médicaments comme la gonorrhée (ASPC, 2018). Les résultats de l'examen des documents sont appuyés par les résultats des entrevues, la quasi-totalité des répondants clés (n=18 sur 19) ayant indiqué un besoin continu de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS. De nombreuses personnes interviewées (n=13 sur 19) ont également relevé des domaines émergents, notamment les suivants : le VIH et le vieillissement; les ITSS et la santé mentale, ainsi que d'autres comorbidités; les effets disproportionnés sur les populations prioritaires, y compris les Autochtones et les communautés racisées.

L'IR s'arrime aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral et des IRSC.

L'IR est en phase avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral pour soutenir la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS au Canada, comme décrit dans le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS. Publié en 2018, le cadre définit la réponse du gouvernement fédéral au VIH/sida et autres ITSS ainsi que son rôle dans la promotion et la protection de la santé, y compris la santé sexuelle. Plus précisément, il y est question des responsabilités du gouvernement pour faciliter la recherche et l'innovation en vue d'approfondir les connaissances sur la transmission des ITSS et de soutenir l'élaboration de nouveaux outils de diagnostic (ASPC, 2018).

En outre, l'appui des IRSC à la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS par l'intermédiaire de l'IR cadre parfaitement avec la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (L.C. 2000, ch. 6). L'IR est plus précisément en phase avec plusieurs des objectifs s'inscrivant dans la mission des IRSC, décrite dans la Loi, dont : 4c) l'élaboration d'un programme intégré de recherche en matière de santé, regroupant tous les secteurs, disciplines et régions, qui reflète les besoins nouveaux de la population canadienne en matière de santé et l'évolution du système de santé et facilite la prise de décisions de principe touchant le domaine de la santé; 4f) la prise de mesures à l'égard des nouvelles menaces pour la santé et des nouveaux défis et possibilités dans le domaine de la santé, et l'accélération de la découverte de remèdes et traitements et de l'amélioration des stratégies en matière de soins de santé, de prévention et de mieux-être; l'incitation à la diffusion des connaissances et à l'application des résultats de la recherche dans le domaine de la santé en vue d'améliorer la santé de la population canadienne.

Dans l'ensemble, la plupart des répondants clés (n=18 sur 19) ont déclaré que le gouvernement fédéral avait un rôle bien défini à jouer dans le soutien de la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS. En effet, les partenaires (n=2 sur 3) ont indiqué que, par l'intermédiaire de son soutien à la recherche, le gouvernement fédéral favoriserait son implication auprès de la communauté du VIH/sida et autres ITSS, en particulier en ce qui concerne les efforts de traitement et de prévention. En outre, les chercheurs (n=4 sur 5) et les utilisateurs des connaissances (n=4 sur 4) ont souligné le rôle essentiel des IRSC pour soutenir les besoins continus en matière de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS.

L'IR s'arrime aux priorités stratégiques du gouvernement fédéral et des IRSC.

L'IR est en phase avec les priorités stratégiques du gouvernement fédéral, comme décrit dans le Plan d'action quinquennal sur les ITSS. Publié en 2019, puis révisé en 2024, ce plan d'action constitue une feuille de route pour la mise en œuvre de l'intervention du gouvernement fédéral contre le VIH/sida et autres ITSS décrite dans le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS. Il repose sur trois objectifs stratégiques : 1) réduire l'incidence des ITSS au Canada; 2) améliorer l'accès au dépistage, au traitement, aux soins de santé et au soutien continus; 3) réduire la stigmatisation et la discrimination qui créent une vulnérabilité aux ITSS (ASPC, 2019; ASPC, 2024b). Les IRSC sont désignés comme le premier organisme axé sur la recherche dans le cadre des piliers « Prévention », « Dépistage » et « Soins et soutien continus ».

Les objectifs de l'IR cadrent aussi avec les cinq priorités précisées dans le Plan stratégique des IRSC 2021-2031 pour réaliser la vision de l'organisme, « une santé optimale pour tous grâce à des recherches exceptionnelles ». Ils sont particulièrement en phase avec les priorités A, Promouvoir l'excellence de la recherche dans toute sa diversité; B, Renforcer la capacité de recherche en santé au Canada; C, Accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé; D, Favoriser l'équité en santé par la recherche; et E, assurer la prise en compte des données probantes dans les décisions en santé (IRSC, 2021e).

En outre, les activités et les investissements de l'IR se fondent sur le plan stratégique 2022-2027 et les quatre priorités stratégiques qui y sont énoncées : favoriser l'équité en santé; accélérer les découvertes et l'innovation; renforcer les capacités de recherche; mobiliser les connaissances. Quelques-uns des répondants clés de la direction des IRSC (n=3 sur 7) ont souligné l'étroite concordance du plan stratégique de l'IR avec le plan stratégique des IRSC, ce qui garantit que les principales activités de création et de dissémination des connaissances de l'IR sont également conformes aux priorités des IRSC. De plus, ces répondants ont souligné que le plan stratégique de l'IR a servi d'élément clé pour élaborer le renouvellement du Plan d'action quinquennal sur les ITSS (2024-2030); ainsi, les activités de l'IR sont harmonisées avec les priorités du gouvernement fédéral.

Conception et exécution

Principales constatations

- Les caractéristiques de conception facilitent la réalisation des objectifs établis, car elles permettent à l'IR d'investir dans l'ensemble du secteur multidisciplinaire du VIH/sida et autres ITSS et de s'adapter aux besoins évolutifs du milieu de la recherche sur le VIH/sida et autres ITSS.

- En ce qui concerne le volet de financement sur la RC, des défis persistent quant au renforcement des capacités de recherche au sein des communautés clés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS. Pour les surmonter, il serait possible d'élargir les critères d'admissibilité pour les candidats et les organismes communautaires, d'accroître l'utilisation de volets de financement particuliers ou d'adopter des mesures de rééquilibrage afin de favoriser le renforcement des capacités des chercheurs issus de communautés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS.

- Par l'intermédiaire du CCRVSII et de ses sous-comités, l'IR a établi une structure de gouvernance efficace pour orienter l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative et de son plan stratégique, conformément aux exigences définies dans les autorisations de programme.

- Les données disponibles indiquent que l'IR est mise en œuvre de manière efficace, les dépenses de fonctionnement estimées étant inférieures aux attributions du SCT. Les IRSC devraient améliorer la surveillance des dépenses de fonctionnement, car l'organisme ne dispose pas d'une méthode solide de suivi des ETP associés aux activités de l'IR. En outre, il existe peu de données probantes montrant que les rapports sur l'efficacité éclairent la prise de décisions liées au programme.

Les volets de financement de l'IR facilitent la réalisation des objectifs.

Les autorisations de programme de l'IR indiquent que l'initiative soutient la recherche dans quatre volets prioritaires différents :

- Recherche biomédicale et clinique : Soutient la recherche visant l'élaboration de stratégies de prévention, de traitement et de guérison efficaces afin d'améliorer la santé des Canadiens atteints du VIH/sida et d'autres ITSS.

- Recherche sur les services de santé et la santé des populations : Soutient les chercheurs et les centres communautaires afin d'améliorer la santé et l'accès à des programmes et services efficaces pour les personnes atteintes d'une ITSS ou à risque d'en contracter une, en particulier pour les populations les plus touchées par le VIH/sida et autres ITSS.

- Recherche communautaire (RC) : Soutient l'établissement de partenariats entre des chercheurs et des dirigeants communautaires dans des initiatives de recherche et de renforcement des capacités.

- Réseau canadien pour les essais VIH (RCEV) : Vise à accélérer l'application et l'adoption des nouvelles connaissances sous forme de pratiques et recommandations cliniques relatives au VIH/sida et à d'autres ITSS. Le réseau soutient également l'instauration d'infrastructures de recherche et l'offre de services permettant aux chercheurs spécialisés en VIH/sida et autres ITSS de mener des essais cliniques et de renforcer les capacités de recherche au Canada.

Un examen des possibilités de financement de ces volets met en évidence la capacité de l'IR à investir dans l'ensemble du secteur de la recherche multidisciplinaire sur le VIH/sida et autres ITSS, les objectifs de l'initiative concordant avec les priorités du gouvernement fédéral telles que décrites dans le Plan d'action sur les ITSS.

Ces résultats sont étayés par les résultats du sondage, les trois quarts des chercheurs financés (75 % de 56) et des candidats non financés (78 % de 32) affirmant que le financement de l'IR a favorisé, dans une large ou une très large mesure, la création de collaborations multidisciplinaires ou intersectorielles qui n'auraient pas vu le jour autrement. Tous les chercheurs mentionnés ci-dessus et la direction des IRSC (n=12 sur 12) ont indiqué que les volets de financement permettent à l'IR de répondre aux besoins de recherche diversifiés de la communauté du VIH/sida et autres ITSS. Certains répondants (n=5 sur 12) ont d'ailleurs précisé que les volets soutiennent la recherche multidisciplinaire. Toutefois, certains membres de la direction des IRSC (n=3 sur 7) ont mentionné qu'il devenait de plus en plus difficile de soutenir la recherche multidisciplinaire et d'équilibrer le financement alloué aux différents volets.

Certains répondants clés (n=6 sur 19), toutes catégories de répondants confondues, ont souligné la capacité des volets de financement de l'IR à s'adapter à l'évolution des besoins en matière de recherche. L'inclusion des autres ITSS dans la portée de l'IR en 2018-2019, alors qu'elle était auparavant principalement axée sur le VIH/sida (IRSC, 2019), témoigne de cette capacité d'adaptation. De plus, l'IR a mis à jour le volet de financement du RCEV pour répondre aux changements en cours dans le milieu des essais cliniques et pour mieux harmoniser ses objectifs avec le nouveau plan stratégique 2022-2027 de l'IR. Plus précisément, il a élargi la portée du RCEV afin d'inclure toutes les ITSS, augmenté l'inclusion des personnes ayant une expérience concrète, mis en œuvre un nouveau modèle de gouvernance pancanadien et favorisé la collaboration avec d'autres initiatives stratégiques des IRSC, comme le Fonds pour les essais cliniques (FEC) et la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) (IRSC, 2023d).

Dans l'ensemble, bien que les volets de financement de l'IR soutiennent la réalisation de ses objectifs, le volet de financement sur la RC présente des défis liés au renforcement des capacités de recherche, particulièrement au sein des communautés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS. L'examen des documents du programme a révélé un faible degré de concurrence dans le volet autochtone de RC, certains cycles n'ayant reçu aucune candidature. Un examen interne du volet général de RC réalisé par le CCRVSII a mis en évidence des points à améliorer, notamment l'absence de recherches menées et dirigées par les communautés et le manque de représentation des communautés minorisées. Tandis que l'IR entame la mise en œuvre progressive de la mise à jour du volet sur la RC, le CCRVSII a conseillé que l'initiative explore des stratégies novatrices pour éliminer les obstacles à l'accès au financement et à la mobilisation, notamment en utilisant de façon continue des mesures fondées sur les distinctions et en examinant l'admissibilité des candidats et des organismes à recevoir des fonds (IRSC, 2022a). Ces résultats sont corroborés par certains des répondants clés (n=10 sur 19), qui ont souligné la nécessité de combler les lacunes en matière de capacités, en particulier au sein des communautés autochtones et racisées, afin d'accroître la participation à la recherche et ainsi mieux répondre aux besoins des communautés. Dans le même ordre d'idées, d'autres répondants clés (n=8 sur 19) ont mis en lumière la nécessité de financer directement les organismes communautaires, en particulier au sein des communautés qui sont touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS, afin de favoriser les recherches menées ou dirigées par la communauté ainsi que la mobilisation des connaissances.

Les IRSC devraient continuer à se servir de stratégies comme les mesures fondées sur les distinctions dans le cadre des possibilités de financement afin d'aider à renforcer les capacités des populations prioritaires. En outre, une collaboration entre les entités concernées des IRSC, comme la Direction de la conception et de l'exécution des programmes, l'équipe de la Gestion des possibilités de financement et la Direction des finances, est essentielle pour la mise à jour des politiques de financement. Entre autres, les modifications pourraient comprendre l'élargissement des critères d'admissibilité applicables aux candidats et aux organismes communautaires, l'utilisation accrue de volets de recherche particuliers ou l'adoption de mesures de rééquilibrage afin de favoriser le renforcement des capacités des chercheurs issus de communautés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS.

L'IR a mis en œuvre une gouvernance efficace au moyen du CCRVSII.

Les autorisations de programme de l'IR désignent le CCRVSII comme l'organe de gouvernance de l'initiative. Comme le précise son mandat, le CCRVSII a entre autres pour rôles et responsabilités de fournir des conseils, de formuler des recommandations en matière de priorités de recherche et de recherche stratégique, et de veiller à ce que les populations prioritaires soient incluses dans la prise de décisions (IRSC, 2021d). Le CCRVSII fournit des avis sur la mise en œuvre de l'IR et conseille la direction scientifique de l'IMII et la vice-présidence à la recherche – Programmes des IRSC sur l'élaboration de possibilités de financement et la mise en œuvre du plan stratégique de l'IR (IRSC, 2021d). Le Comité consulte aussi régulièrement la communauté du VIH/sida et autres ITSS afin d'éclairer les orientations stratégiques de l'initiative de recherche.

En outre, le CCRVSII a créé des sous-comités pour les programmes de RC et du RCEV afin de fournir des conseils ciblés sur ces volets de financement et de favoriser l'atteinte des objectifs des programmes. Les documents de programme ont souligné l'importante contribution du sous-comité du RCEV pour répondre aux besoins évolutifs du secteur canadien des essais cliniques, en tenant compte des nouveaux défis, des facteurs à considérer et des possibilités émergentes (IRSC, 2023a). De même, le sous-comité de la RC a examiné le faible volume de demandes au programme et proposé des changements, qui ont été apportés à l'approche de mise en œuvre progressive de l'IR (IRSC, 2021b).

Ces résultats suggèrent que le CCRVSII oriente efficacement l'IR, ce qui est corroboré par les opinions de nombreux répondants clés (n=6 sur 12) des groupes de la direction des IRSC et des chercheurs. Ceux-ci ont noté que le CCRVSII et sa structure de gouvernance contribuaient efficacement à la prise de décisions pour l'IR en faisant participer les communautés pertinentes, en consultant l'équipe de la Direction de la stratégie en matière d'équité des IRSC et en assurant une coordination avec l'IMII. Certains membres de la direction des IRSC (n=3 sur 7) ont relevé le fait que le CCRVSII était un mécanisme de gouvernance important pour l'IR, en insistant sur son engagement à mobiliser les membres de la communauté.

L'IR est mis en œuvre de manière efficace, mais certains problèmes influent sur l'exécution.

Les données disponibles indiquent que l'IR est mise en œuvre de manière efficace, les coûts administratifs estimés étant continuellement inférieurs aux montants alloués et aux coûts administratifs globaux des IRSC. De 2018-2019 à 2022-2023, le total des coûts administratifs estimés de l'IR, sous la forme d'un pourcentage des dépenses totales du programme, a varié entre 4,0 et 4,3 %, valeurs inférieures au pourcentage global des IRSC de 5 % ainsi qu'au pourcentage des coûts administratifs de l'IR de 6,7 %, qui était fondé sur les attributions des autorisations de programme (Tableau 1 : Coûts de fonctionnement alloués [selon les présentations au Conseil du Trésor] et réels des IRSC pour l'IR, de 2018-2019 à 2022-2023). L'examen des données financières a révélé que l'IR a dépensé, en moyenne, 59 % de son budget de fonctionnement, qui comprend les dépenses salariales et non salariales, lesquelles sont définies dans les autorisations de programme. Les coûts salariaux directs liés aux ETP constituent le principal facteur influant sur les coûts administratifs. Le nombre total d'ETP estimé était systématiquement inférieur (entre 5,7 et 6,3) aux 10 ETP prévus dans les autorisations de programme de l'IR. Il faut améliorer la surveillance des dépenses administratives, car l'examen financier a révélé que les IRSC ne disposaient pas d'un système fiable pour suivre et estimer le nombre d'ETP affectés aux activités de l'IR.

Bien que les données disponibles indiquent que l'IR est mise en œuvre efficacement, certains des répondants clés (5 des 7 membres de la direction des IRSC) ont observé que la mise en œuvre d'activités essentielles, comme l'établissement de partenariats et la mobilisation de la communauté, qui nécessitent souvent une présence en personne, était difficile en raison des contraintes liées aux ressources opérationnelles.

L'examen des documents a produit peu de données probantes montrant que les rapports d'étape et les rapports annuels éclairent la prise de décisions liées au programme. En outre, l'évaluation a révélé des variations dans les rapports sur l'efficacité des différentes possibilités de financement, certains étant principalement axés sur les résultats, et d'autres comprenant quelques détails sur les réalisations. Cela correspond aux résultats des entrevues, puisque certains répondants clés (n=3 sur 10), soit des membres de la direction des IRSC et des partenaires, ont indiqué que les données sur l'efficacité sont sous-utilisées et présentent des lacunes qui entravent la surveillance annuelle des initiatives et la communication des retombées. De nombreux membres de la direction des IRSC (n=4 sur 7) ont souligné que les rapports annuels sont utilisés pour suivre les investissements, mais que les contraintes en matière de ressources limitent le suivi des données sur le rendement.

Rendement

Principales constatations

- L'IR a obtenu les résultats attendus en finançant la recherche dans des domaines prioritaires par l'entremise de ses quatre volets de financement et en intégrant des travaux axés sur d'autres ITSS grâce à un élargissement de la portée des initiatives financées existantes (p. ex. RCEV) et à des possibilités de financement ciblées.

- L'IR renforce les capacités de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS afin que les stagiaires aient accès à des possibilités de perfectionnement professionnel et de réseautage qui contribuent à l'acceptation de leurs demandes de subvention et à la progression de leur carrière. Cependant, certains problèmes importants subsistent quant au soutien des chercheurs en début de carrière.

- L'IR obtient ses résultats immédiats en faisant progresser les connaissances qui contribuent à la prévention et au contrôle des nouvelles infections, en diffusant davantage les résultats de recherche et en favorisant la capacité des chercheurs à interagir avec les membres des communautés et les utilisateurs des connaissances à toutes les phases d'un projet de recherche. Les IRSC devraient resserrer leur collaboration avec des organismes afin de coordonner et d'améliorer le renforcement des capacités, la mobilisation des connaissances et le cofinancement de la recherche.

- L'IR obtient ses résultats intermédiaires en soutenant des recherches qui ont guidé des politiques et des lignes directrices, amélioré la pratique clinique et augmenté l'utilisation des services. Notamment, ces recherches ont engendré le progrès de l'autodépistage et orienté des lignes directrices en matière de traitements ainsi que des stratégies d'élimination de l'hépatite C à l'échelle provinciale.

- L'IR progresse vers la réalisation de ses résultats à long terme. De nouvelles données probantes montrent que l'IR contribue à la prévention des cas d'infection et de transmission du VIH et d'autres ITSS, à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées et au soutien des efforts mondiaux pour réduire la propagation de ces infections.

- La pandémie de COVID-19 a nui à l'exécution et à l'efficacité de l'IR. Elle a notamment retardé la production de documents de programme clés (p. ex. le plan stratégique de l'IR) et interrompu certaines activités de recherche (p. ex. la collecte de données et le réseautage). Dans l'ensemble, ces effets ont été atténués par la gestion du programme de l'IR.

L'IR finance la recherche dans des domaines prioritaires par l'entremise de ses quatre volets de financement tout en intégrant des travaux axés sur d'autres ITSS.

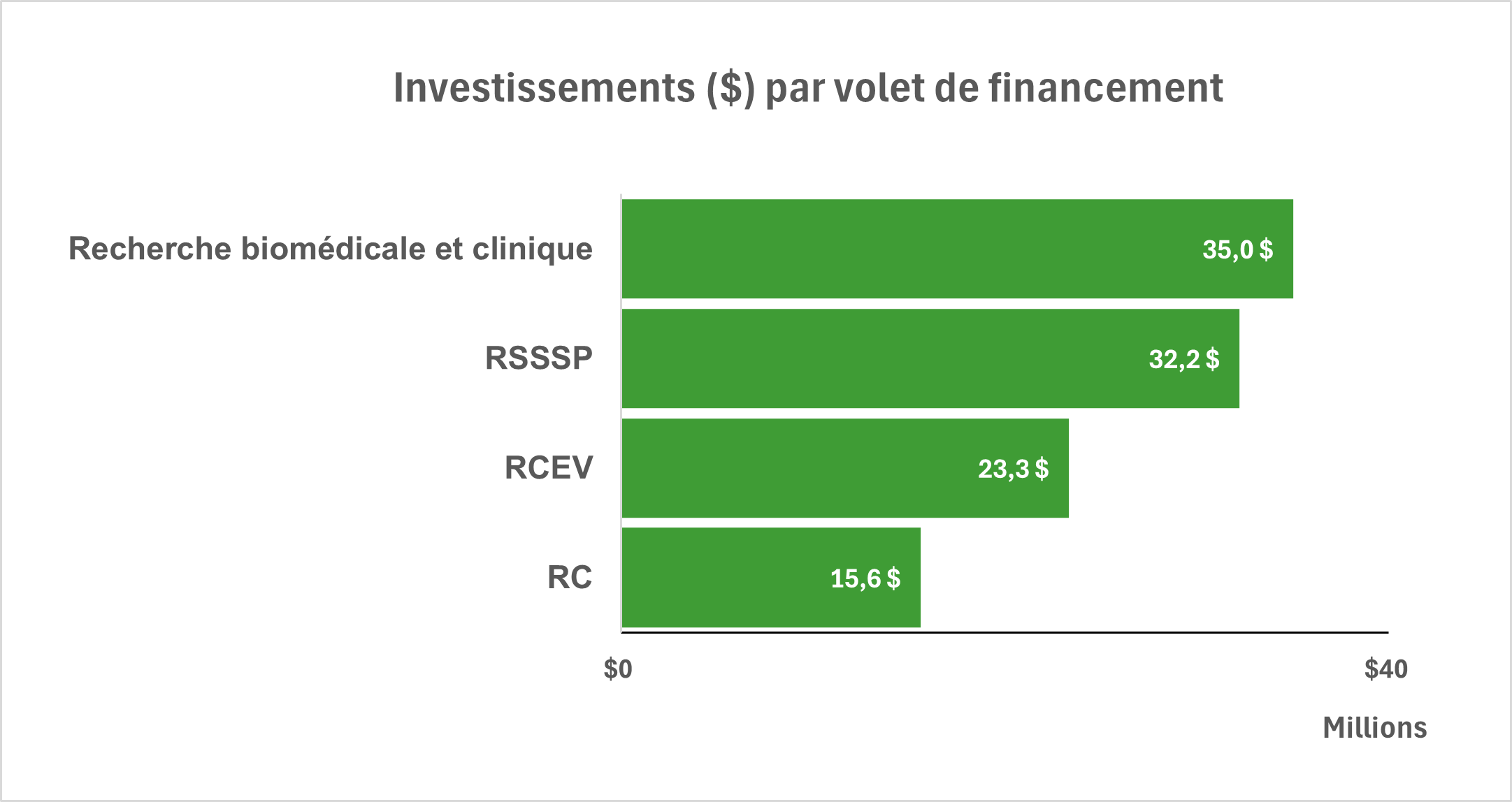

De 2018-2019 à 2022-2023, l'IR a investi 106,1 millions de dollars dans des domaines de recherche prioritaires répartis dans quatre grands volets de financement. La plus grande part du financement a été allouée au volet Recherche biomédicale et clinique (35 millions de dollars; 29 demandes), suivi de près par le volet Recherche sur les services de santé et la santé des populations (32,2 millions de dollars; 94 demandes). Le Réseau canadien pour les essais VIH a reçu 23,3 millions de dollars pour seulement 2 demandes, tandis que le volet Recherche communautaire s'est vu allouer 15,6 millions de dollars pour 66 demandes (Figure 2 : Investissements des IRSC par l'IR, par volet de financement). En outre, les IRSC se sont associés à l'ASPC pour investir 4,5 millions de dollars au cours de la même période dans le Réseau canadien sur l'hépatite C afin de soutenir la recherche axée sur l'hépatite C en particulier.

Depuis que la portée de l'IR a été élargie en 2018-2019, l'IR a financé des recherches axées sur d'autres ITSS. De 2018-2019 à 2022-2023, les projets axés principalement sur la recherche sur le VIH/sida, en moyenne, représentaient 91 % de l'investissement total de l'IR; les projets sur l'hépatite C, 37,5 %; et les projets sur les autres ITSS (c.-à-d. virus du papillome humain [VPH], syphilis, chlamydia et gonorrhée)Note en bas de page 2, 1 %Note en bas de page 3. Il est important de noter que, selon les données administratives, l'IR n'a commencé à suivre les investissements précis dans les projets sur d'autres ITSS qu'en 2021-2022. Bien que l'examen des données administratives montre que l'IR investit principalement dans la recherche axée sur le VIH/sida, des membres de la direction des IRSC (n=2 sur 7) ont indiqué que l'IR redouble d'efforts pour soutenir la recherche axée sur d'autres ITSS au moyen d'investissements existants et nouveaux (p. ex. RCEV, Recherche sur les ITSS au Canada au-delà du VIH/sida et de l'hépatite C), tout en soulignant que l'inclusion d'autres ITSS sollicite des ressources déjà limitées.

L'IR soutient la diversité chez les chercheurs spécialisés en VIH/sida et autres ITSS.

L'IR s'engage à soutenir la diversité chez les chercheurs spécialisés en VIH/sida et autres ITSS. Les documents de programme indiquent que l'IR a donné la priorité aux investissements visant à soutenir les recherches menées par des chercheurs inuits, métis et des Premières Nations en leur allouant 12 millions de dollars (sur 107 millions de dollars) dans les volets de financement Recherche sur les services de santé et la santé des populations (5,9 millions de dollars) et Recherche communautaire (6,1 millions de dollars). De plus, l'examen des possibilités de financement montre l'engagement de l'IR à utiliser une approche fondée sur les distinctions, l'ACS Plus, ainsi que le Plan d'action des trois organismes pour l'EDI afin de soutenir l'accès équitable aux possibilités de financement.

Dans le cadre de l'examen, certains obstacles se sont dressés en ce qui concerne l'évaluation de la diversité des chercheurs financés par l'IR en raison de lacunes dans les renseignements de déclaration volontaire recueillis par le programme au cours de la période visée. Pour pallier cette limite, les chercheurs de l'IR sondés avaient la possibilité de fournir leurs renseignements démographiques. Parmi les chercheurs sondés, 39 % (de 61) se sont identifiés comme des hommes; 46 % (de 61), comme des femmes; et 21 % (sur 61), comme appartenant à une minorité visible, dont 6,5 % ont déclaré être membres des communautés africaines, caribéennes et noires. Enfin, 5 % (de 61) se sont identifiés comme Autochtones. Selon les réponses au sondage, en tenant compte des questions sans réponse, il semble que l'IR fasse des progrès en matière de soutien aux chercheurs issus de la diversité.

Cependant, malgré les efforts de l'IR pour soutenir la diversité chez les chercheurs, bon nombre des répondants clés (n=8 sur 19) reconnaissent qu'un soutien supplémentaire s'impose pour les chercheurs issus de groupes sous-représentés et touchés de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS, afin de combler ces lacunes dans les capacités. Quelques répondants (n=2 sur 19) ont mis en évidence des solutions précises pour combler ces lacunes, comme l'élimination des obstacles auxquels font face les chercheurs autochtones dans le milieu universitaire (p. ex. les méthodes de recherche occidentales qui remettent en question les méthodes de recherche autochtones) ainsi que l'octroi d'un financement ciblé pour répondre aux besoins d'autres communautés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS.

L'IR permet de renforcer les capacités de recherche sur le VIH/sida et autres ITSS.

« Les chercheurs chevronnés, qui sont là depuis tout ce temps, sont ceux qui continuent de recevoir du financement… Il faudrait vraiment que l'on dispose de mécanismes permettant de ne pas seulement financer les chercheurs chevronnés parce qu'ils produisent les projets de la meilleure qualité, afin de favoriser les nouveaux chercheurs qui sont toujours désavantagés. »

L'IR renforce les capacités de recherche en offrant un soutien direct à la formation (p. ex. des bourses de formation) et un soutien indirect par l'intermédiaire des chercheurs financés. De 2018-2019 à 2022-2023, l'IR a directement financé 30 bourses de formation (p. ex. des bourses de recherche au doctorat et des bourses de recherche), pour un total de 2,1 millions de dollars. Dans le cadre d'un sondage auprès des stagiaires, presque tous les répondants (94 % de 16) ont déclaré avoir décroché un emploi après leur formation, et parmi eux, près des trois quarts (73 % de 15) travaillaient dans le secteur universitaire, 91 % (de 11) poursuivant des recherches sur le VIH/sida et autres ITSS. En outre, la quasi-totalité des chercheurs sondés (85 % de 61) ont déclaré avoir soutenu des stagiaires dans le cadre de leur projet de recherche, notamment des doctorants (75 % de 52 chercheurs), des boursiers postdoctoraux (64 % de 52), des étudiants à la maîtrise (65 % de 52) et des étudiants de premier cycle (48 % de 52). Ces chercheurs ont indiqué que le perfectionnement des compétences techniques et de recherche (moyenne = 4,75 sur 5, écart-type = 0,48) et le perfectionnement des compétences professionnelles (94 % de 52, moyenne = 4,58 sur 5, écart-type = 0,61) étaient des activités proposées dans une large ou une très large mesure. Ces résultats sont étayés par bon nombre des répondants clés (n=13 sur 19), tous groupes de répondants confondus, qui ont déclaré que l'IR jouait un rôle crucial dans le renforcement des capacités des stagiaires, contribuant ainsi à leur réussite en matière de demandes de subvention et à la progression de leur carrière. Toutefois, certains répondants clés (n=4 sur 19), soit des membres de la direction des IRSC, des partenaires et des chercheurs, ont noté que les chercheurs en début de carrière devraient être davantage soutenus. Ils ont entre autres signalé des obstacles à l'obtention d'un financement suffisant pour établir un programme de recherche et suggéré l'utilisation de volets de financement ciblés comme moyen de combler cette importante lacune. Il convient de noter que les IRSC ne suivent pas le stade de carrière des candidats, excepté dans le cadre du Programme de subventions Projet. Ainsi, l'évaluation n'a pas permis de déterminer la proportion de chercheurs de l'IR qui sont en début de carrière.

Des études de cas ont mis en lumière plusieurs exemples de façons dont la recherche financée par l'IR soutient le renforcement des capacités. Notamment, le programme de mentorat pour étudiants du AHA Centre , un centre de recherche collaborative communautaire autochtone sur le VIH et le sida, a encadré des étudiants des cycles supérieurs dans le cadre de recherches sur le VIH en contexte autochtone. Ce programme a permis de soutenir la rédaction de demandes de subvention, contribué à plus de 45 demandes de subvention et fourni une expertise en matière de savoirs autochtones et de méthodologies de recherche sur la décolonisation. D'autres initiatives, comme Universités sans murs (UWW) de REACH, ont fourni aux stagiaires des possibilités de formation communautaire pratique, y compris des stages sur le terrain en contexte communautaire afin de renforcer les capacités de recherche communautaire.

CanHepC renforce les capacités des stagiaires grâce à son programme de formation, d'éducation et de mentorat, qui offre de la formation multidisciplinaire, du mentorat et des expériences pratiques (p. ex. visites de cliniques du foie), afin de favoriser une compréhension approfondie du virus de l'hépatite C (VHC) et des déterminants de la santé connexes et de renforcer les compétences de recherche. Grâce à des collaborations à l'échelle nationale et internationale (p. ex. avec le réseau allemand TRR179, l'Institut Kirby en Australie et l'International Network on Health and Hepatitis in Substance Users [INHSU]), les stagiaires ont pu explorer divers environnements de recherche et travailler avec différents chercheurs, ce qui leur a permis d'améliorer leurs compétences en recherche et en rédaction de demandes de subvention, ainsi que de faire progresser leur carrière. Tous les stagiaires (n=3) interviewés dans le cadre de cette étude de cas ont déclaré que le programme avait favorisé leur transition vers une carrière universitaire et de recherche et qu'ils sont devenus des chercheurs indépendants au sein du réseau. Un stagiaire a indiqué que les possibilités de formation offertes par CanHepC lui ont permis d'acquérir de solides compétences de recherche et de se créer un réseau de membres de la communauté et de chercheurs, ce qui a contribué à son succès dans le cadre du Programme de subventions Projet des IRSC et à son obtention d'un poste menant à la permanence, réalisations qui auraient été impossibles autrement.

L'IR fait progresser des connaissances qui contribuent à la prévention et au contrôle de la transmission du VIH/sida et autres ITSS.

L'IR fait progresser les connaissances au moyen de publications évaluées par les pairs et en soutenant les infrastructures et les progrès en matière d'autodépistage. En effet, les résultats du sondage auprès des chercheurs et des stagiaires indiquent que les trois quarts des chercheurs (76 % de 53) et la majorité des stagiaires (88 % de 16) ont déclaré avoir publié des articles dans des revues à comité de lecture. De plus, près des deux tiers des chercheurs (65 % de 49) ont indiqué que leur projet financé par l'IR avait engendré des sources de données ou des solutions permettant de mieux comprendre et traiter le VIH/sida et autres ITSS.

Les résultats du sondage sont cohérents avec les documents de programme, qui montrent que de 2018-2019 à 2022-2023, les chercheurs financés par l'IR ont produit un total de 727 publications évaluées par les pairs. Une analyse bibliométrique a été utilisée pour valider la mesure dans laquelle ces publications évaluées par les pairs reconnaissaient les initiatives financées par les IRSC ou l'IR. À cette fin, sur un total de 727 publications, 695 ont été indexées dans la base de données bibliométrique Dimensions; 564 (81 %) d'entre elles mentionnaient les IRSC. Étant donné que la majorité des publications mentionnaient les IRSC, ce résultat valide l'exactitude du nombre de publications déclarées par les chercheurs financés par l'IR. Les publications évaluées par les pairs sont un moyen essentiel d'orienter la prise de décisions qui font progresser la réponse au VIH/sida et autres ITSS.

Outre les publications évaluées par les pairs, les études de cas ont mis en évidence de nombreux exemples d'avancement des connaissances qui contribuent à la prévention et au contrôle de la transmission du VIH et autres ITSS, notamment la commercialisation de nouvelles trousses d'autodépistage des ITSS dans le but de sensibiliser les personnes non diagnostiquées. Plus précisément, la recherche de REACH 3.0 sur le test d'autodépistage sanguin du VIH INSTI a produit des données qui ont étayé l'approbation de la trousse d'autodépistage par Santé Canada en novembre 2020. Le réseau CanHepC a créé une infrastructure visant à générer des données complètes sur l'ensemble des soins et des résultats liés au VHC en vue de permettre la réalisation d'évaluations à l'échelle provinciale ainsi que le suivi individuel de la progression depuis l'infection et le diagnostic jusqu'à l'acheminement vers les soins, le traitement et la guérison. Ce type d'analyse provinciale approfondie n'existait pas auparavant au Canada, ce qui met en lumière le rôle de CanHepC dans l'approfondissement de la compréhension des trajectoires de soins et des résultats liés au VHC à l'échelle provinciale.

Les chercheurs de l'IR font participer les membres des communautés et les utilisateurs des connaissances à la recherche; toutefois, les IRSC auraient la possibilité de renforcer leur engagement auprès d'organismes clés.

Des représentants de différents groupes, y compris des populations prioritaires, des personnes ayant une expérience concrète, des utilisateurs des connaissances et des membres d'autres communautés ou d'autres organismes, participent de manière significative à toutes les phases du processus de recherche. Des chercheurs sondés ont indiqué que leur projet faisait participer des utilisateurs des connaissances (80 % de 56) et des organismes communautaires (75 % de 56). Pour ce qui est des candidats non financés qui ont dit que leur projet proposé a pu être réalisé sans le financement de l'IR (n=15), une plus petite proportion des chercheurs ont indiqué avoir fait participer des utilisateurs des connaissances (47 % de 15) et des organismes communautaires (40 % de 15). En outre, les chercheurs sondés ont pour la plupart déclaré que les utilisateurs des connaissances participaient surtout à la dissémination des résultats (73 % de 45) et à l'échange des connaissances (63 % de 45). De même, selon les résultats du sondage, les organismes communautaires participaient surtout à la dissémination des résultats (74 % de 42) et à l'échange des connaissances (74 % de 42). Cette participation a contribué à promouvoir la mobilisation et l'application des connaissances au sein des communautés.

« Je pense qu'il est très important que des personnes atteintes du VIH fassent partie de l'équipe et orientent la recherche pour que nos priorités correspondent à celles des patients. »

Les résultats du sondage sont étayés par les entrevues avec des répondants clés. En effet, tous les chercheurs (5 sur 5) et les utilisateurs des connaissances (4 sur 4) interviewés ont indiqué que les populations prioritaires et les personnes ayant une expérience concrète participaient activement à la recherche financée par l'IR. Cette participation comprenait la conception ou l'élaboration d'outils de collecte de données, l'exercice de rôles consultatifs et la dissémination des résultats à l'aide des moyens les plus pertinents pour les communautés (p. ex. présentations dans les communautés, infographies). Tous les chercheurs interviewés (5 sur 5) et un utilisateur des connaissances (1 sur 4) ont souligné que les membres des communautés participaient à chaque étape du processus de recherche et que ces mesures étaient essentielles à la réussite du projet, car elles permettaient de cerner les lacunes et les besoins pertinents pour ces populations.

L'engagement du Centre du festin traditionnel auprès d'un conseil des Aînés est un bon exemple de collaboration déterminante, en particulier au sein de communautés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS. Le conseil, qui comprend des Aînés de partout au Canada, dont des représentants inuits, métis et des Premières Nations, oriente le Centre du festin traditionnel dans tous les aspects de son travail, y compris la représentation au sein de sa structure de gouvernance (IRSC, 2021d). De plus, le consortium de recherche sur la guérison du VIH (CanCURE) constitue un autre exemple d'engagement significatif aboutissant à la mise en œuvre d'un projet novateur susceptible de modifier les pratiques professionnelles (voir l'encadré sur les faits saillants du projet ci-dessous).

Participation de la communauté au projet sur la fin de vie de CanCURE 2.0

Le projet de recherche sur la fin de vie de CanCURE 2.0 est une initiative de recherche majeure axée sur l'étude des réservoirs du VIH dans des organes humains provenant de personnes ayant une expérience concrète à des fins de recherche sur la fin de vie. Ce projet a fait participer activement des membres de la communauté, y compris les familles et les amis des patients, en reconnaissant l'importance des perspectives familiales. CanCURE a notamment mené une étude pour recueillir les points de vue des membres de la famille ou des proches quant à l'étude sur l'autopsie rapide. À l'aide du soutien de la communauté, CanCURE 2.0 a élaboré des lignes directrices et des formulaires de consentement éthiques et culturellement sécurisants pour orienter la mise en œuvre du projet sur l'autopsie.

« Beaucoup d'excellentes mesures ont été réalisées par divers organismes dans le cadre de l'initiative fédérale. Les IRSC sont un acteur de premier rang dans le domaine de la recherche, et les gens sont déçus que cette familiarité [avec les IRSC] ait disparu. »

Bien que les chercheurs financés par l'IR interagissent de manière significative avec les membres des populations prioritaires à toutes les étapes du processus de recherche, il existe des possibilités pour les IRSC de s'engager auprès d'organismes afin de coordonner les efforts qui font progresser les principales priorités de recherche, de renforcer les capacités des populations prioritaires et de faire progresser les démarches de mobilisation des connaissances. Dans l'ensemble, certains répondants, soit des membres de la direction des IRSC et des organisations partenaires (n=4 sur 10) ont souligné le fait que les IRSC offraient peu de possibilités de participation et d'établissement de partenariats pour les organismes communautaires. Par exemple, deux représentants des partenaires et de la direction des IRSC (n=2 sur 10) ont noté que les IRSC étaient absents de la plus grande conférence canadienne sur la recherche sur le VIH/sida, organisée par l'Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV). Les IRSC auraient pu tirer parti de cette conférence pour échanger avec des chercheurs des communautés clés afin de mieux comprendre les obstacles et les défis auxquels ils font face. Il est important de noter que bon nombre des répondants clés de la direction des IRSC (n=4 sur 7) reconnaissent qu'une collaboration adéquate auprès des populations prioritaires nécessite des interactions en personne, ce qui pose un défi compte tenu des ressources opérationnelles limitées dont dispose l'IR.

De plus, certains répondants, soit des partenaires et des membres de la direction des IRSC (n=3 sur 10), ont souligné la possibilité de mieux coordonner les interactions avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux comme l'ASPC, le CRSH, l'ACRV et CATIE afin de mieux soutenir les activités de mobilisation des connaissances et les initiatives cofinancées et conformes au plan stratégique 2022-2027 de l'IR.

L'IR renforce la capacité des populations prioritaires à participer à la recherche.

L'IR renforce les capacités des personnes ayant une expérience concrète, des membres des communautés touchées de façon disproportionnée par le VIH/sida et autres ITSS, d'autres membres de la communauté et des organismes à participer davantage à la recherche, en particulier la recherche communautaire. Presque tous les chercheurs sondés (84 % de 56) ont déclaré avoir fourni de la formation à des membres de la communauté ou à des personnes ayant une expérience concrète et soutenu le renforcement de leurs capacités. Un exemple notable, tiré de l'examen des documents, est le projet EPIC mis en œuvre par un organisme communautaire québécois et soutenu par l'IR. Ce projet a permis de former des membres de populations prioritaires, comme des personnes qui consomment des drogues et des travailleurs du sexe, pour qu'ils mènent des entrevues. Cet effort de formation et de renforcement des capacités a permis à des personnes ayant une expérience concrète de participer en tant que pairs chercheurs et pairs adjoints de recherche à d'autres projets financés par l'IR (p. ex. projets de RC de REACH). Une personne interviewée dans le cadre de l'étude de cas a indiqué que la formation fournie a renforcé sa capacité à participer à la recherche ainsi qu'à comprendre et à utiliser les résultats de la recherche, comme ils sont liés aux comorbidités et à la navigation des services de soins de santé.

Les activités de renforcement des capacités du Centre Waniska comprennent l'utilisation de cadres et de méthodologies de recherche fondés sur la culture visant à renforcer les capacités de recherche des chercheurs et des communautés. Les études de cas ont mis en évidence le fait que le Centre Waniska promeut l'approche de la recherche du « double regard », qui combine des outils et des cadres fondés sur la culture avec des techniques occidentales (voir l'encadré sur les faits saillants du projet ci-dessous). Le centre met l'accent sur des mesures axées sur l'humain qui tiennent compte de la culture et de la spiritualité, en reconnaissant des concepts plus vastes de la médecine, y compris la guérison spirituelle, considérée comme essentielle pour prévenir les infections et soutenir les personnes atteintes du VIH/sida ou d'autres ITSS.

Promotion de la recherche autochtone axée sur la communauté par le Centre Waniska

Le Centre Waniska a contribué à renforcer la capacité des chercheurs et des membres de la communauté à mener des recherches autochtones et axées sur la communauté en utilisant des cadres et des méthodologies fondés sur la culture dans l'approche du double regard. Cette approche a été appliquée dans le cadre du projet Keeping our Fires Together, qui a permis l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de télésurveillance par des intervenants en services de soutien aux pairs pour les personnes atteintes du VIH ou du VHC dans l'ensemble de la Saskatchewan. L'approche du double regard du projet permet de créer une communauté de soins qui offre aux pairs un soutien continu, de la formation sur le mieux-être, des activités adaptées à la culture et des services de prise en charge des cas.

L'IR augmente la disponibilité des résultats de recherche et la sensibilisation à ceux-ci.